Гибель в тени собрата. Как погиб Musashi, один из самых крупнейших линкоров в мире? (9 фото)

Вашингтон, начало февраля 1922 года. Ведущие морские державы подписали Вашингтонское морское соглашение, ограничившее наращивание военно-морских сил. Согласно договорённости, тоннаж линкоров, линейных крейсеров и авианосцев Японии и США должен был соотноситься как три к пяти в пользу американцев. Эти ограничения вынудили Японию пересмотреть свою военную доктрину.

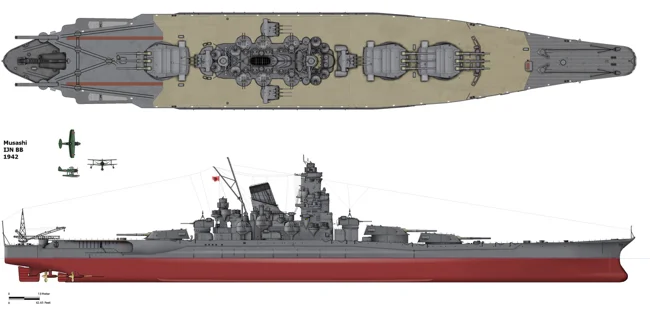

Линкор IJN Musashi по состоянию на 1942 год

Подготовка к будущей войне с США началась задолго до открытого конфликта. Японская стратегия сводилась к следующему: ослабить противника ударами подводного и миноносного флота, а затем навязать генеральное морское сражение, в котором решающую роль должны были сыграть линкоры.

В 1934 году Япония официально вышла из Вашингтонского соглашения. В том же году приступили к созданию проекта проект линкора A140-F5 — будущих «Ямато» и «Мусаси», ставших символами японских военно-морских амбиций.

Под завесой тайны

Строительство «линкора №1» и «линкора №2», как их обозначали на этапе проектирования и сборки, велось в обстановке строгой секретности. Это наложило массу ограничений и осложнило процесс. Показателен один факт: рабочие тушили пожары собственными силами, поскольку городским пожарным не был предоставлен допуск на территорию верфи. Особенно трудной оказалась ситуация в Нагасаки — городе, где возводили «Мусаси», и который при этом оставался популярным туристическим местом.

В первый день ноября 1940 года японская полиция полностью оцепила прибрежную зону Нагасаки. С 35 000-тонного корпуса «Мусаси» сняли маскировочные сети и сизалевые ограждения — корабль готовили к спуску на воду. Работы на верфи завершились лишь к августу 1942 года, с двухмесячной задержкой от первоначального графика. В августе того же года линкор был официально введён в строй Императорского флота. К тому времени «Ямато» уже более полугода числился боевой единицей.

Броня — наше всё

Линкор «Мусаси» обладал одной из самых мощных систем бронирования в истории мирового кораблестроение. Более 33% его водоизмещения приходилось на броню — больше, чем у предшественников, таких как «Нагато», где этот показатель составлял 31,2%. Такая концентрация брони должна была сделать корабль практически неуязвимым для большинства видов вооружения своего времени.

Броня была не просто наложена поверх конструкции, а встроена в силовую схему корпуса. Это решение позволило отказаться от части переборок, снизив вес без ущерба для прочности. Главный броневой пояс достигал толщины 410 мм и был изготовлен из закалённой стали по технологии Vickers Hardened. Такой уровень защиты позволял выдерживать попадание 457-мм бронебойного снаряда, выпущенного с дистанции более 20 км. Каждая бортовая бронеплита размером 5,9х3,6 м весила около 68 т и была сконструирована таким образом, чтобы при ударе снаряда она вдавливалась под углом 10 градусов в нижней части.

Вид на носовые башни ГК линкора IJN Musashi с 460-мм орудиями

Башни главного калибра имели фантастическую фронтальную броню толщиной 650 мм и 270-мм крышу. Барбеты защищались бронёй 410-560 мм, причём глубину цементации довели до 140 мм, что позволяло удешевить производство без потери прочности.

Подводная броня в зоне погребов и машинных отделений имела толщину 200-270 мм, с постепенным сужением до 75 мм у днища. Главная броневая палуба толщиной 200-230 мм, что посчитали достаточным для защиты от 1000-кг бронебойной авиационной бомбы, сброшенной с высоты 3500 м. Над ней располагались дополнительная палуба толщиной 30-50 мм, а под ней — прослойка из 10-мм стали, снижавшая повреждения внутренних отсеков при близких разрывах.

IJN Musashi на артиллерийских испытаниях близ префектуры Оита, 26 июля 1942 года

Толщина брони главной палубы в районе дымоходов (участок размером 14x15 м) увеличивалась до 380 мм и для прохода газов имела не колосники, как обычно, а перфорацию диаметром 180 мм с общей площадью отверстий 45% от площади плиты. Дополнительно устанавливалась наклонная бронеплита толщиной 50 мм, призванная инициировать подрыв бомбы до её проникновения внутрь.

Первые повреждения

После ввода в строй, в январе 1943 года «Мусаси» направили на базу Трук в Каролинских островах, где он вошёл в состав тяжёлого соединения Императорского флота. В январе 1943 года линкор перебазировали на Палау. 29 марта при выходе из базы «Мусаси» был торпедирован американской подлодкой «Танни». Торпеда поразила носовую часть за пределами противоторпедной защиты, вызвав пробоину диаметром около 6 м. Были затоплены передние отсеки, включая гидроакустическую рубку, где погибло 7 моряков. Общий объём поступившей воды составил примерно 3 000 тонн.

Японские линкоры IJN Musashi и IJN Yamato на рейде японской военно-морской и авиационной базы на островах Трук, архипелаг Каролинские острова

При восстановлении корабля основной акцент сделали на усиление зенитного вооружения, что стало реакцией на растущую угрозу со стороны палубной авиации США. Количество 25-мм автоматов увеличили до 130, однако их эффективность оставалась ограниченной из-за устаревшей системы управления и низкой скорострельности.

После завершения ремонта в июне 1944 года «Мусаси» вновь вошёл в состав действующего флота и принял участие в битве в Филиппинском море. Несмотря на масштабность сражения, линкор не был атакован противником и никак не пострадал.

Генеральное сражение

Битва при Лейте, начавшаяся 23 октября 1944 года, стала крупнейшим морским сражением Второй мировой войны. Она была частью масштабной операции США по освобождению Филиппин от японской оккупации и включала четыре ключевых эпизода: бой в море Сибуян, сражения в проливе Суригао, у мыса Энганьо и у острова Самар.

В ответ на американскую высадку японское командование разработало план «Сё-Го 1» — контрнаступление, направленное на срыв десанта. Операция предусматривала согласованные действия трёх ударных групп. Центральная, под командованием вице-адмирала Такэо Куриты, имела решающее значение: в неё состав входили линкоры «Мусаси» и «Ямато», ещё 3 линкора, 10 тяжёлых и 2 лёгких крейсера, а также 15 эсминцев. С юга удар наносила группа вице-адмирала Сёдзи Нисимуры, а с севера наступление прикрывала группа вице-адмирала Дзисабуро Одзавы. Последняя имела задачу отвлечь внимание главных сил американского флота, имитируя главную угрозу.

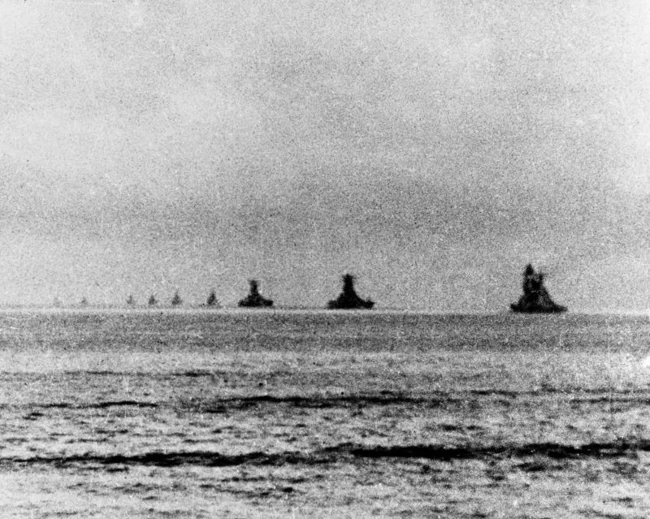

Корабли «Центрального соединения» выходят из Брунейского залива в направлении залива Лейте на Филиппинах. Второй и третий корабль справа — линкоры IJN Musashi и IJN Yamato

Центральная группа должна была пройти через море Сибуян и пролив Сан-Бернардино, чтобы нанести удар по американским силам с севера. Однако уже 23 октября она понесла первые потери: в результате атаки американских подводных лодок были потоплены 2 тяжёлых крейсера. Вскоре соединение было обнаружено авиаразведкой, что стало началом массированных ударов палубной авиации с авианосцев «Интрепид», «Эссекс», «Лексингтон», «Франклин», «Энтерпрайз» и «Кэбот».

Лев против буйволов

Утром 24 октября в море Сибуян 72 000-тонный «Мусаси» стал основной целью американской авиации. Несмотря на мощное зенитное вооружение — около 130 орудий, в основном устаревших 25-мм автоматов, — отсутствие истребительного прикрытия сделало его уязвимым для воздушных атак.

Первая волна ударов началась в 10:27. С авианосцев «Интрепид» и «Кэбот» поднялись 19 истребителей «Хеллкэт», 13 торпедоносцев «Эвенджер» и 12 пикирующих бомбардировщиков «Хеллдайвер», вооружённых полутонными фугасными бомбами. Несмотря на плотный огонь ПВО, сбивший 2 торпедоносца и 1 истребитель, «Мусаси» получил торпедное попадание в правый борт в районе 130-го шпангоута, в результате чего в котельное отделение №11 поступило около 3 000 т воды. Одна из бомб ударила в башню №1, но не пробила броню. Крен, достигший 5,5°, удалось сократить до 1° за счёт контрзатопления. Взрывы у 20-го шпангоута привели к затоплению нескольких вспомогательных отсеков, но экипажу удалось сохранить ход в 24 узла.

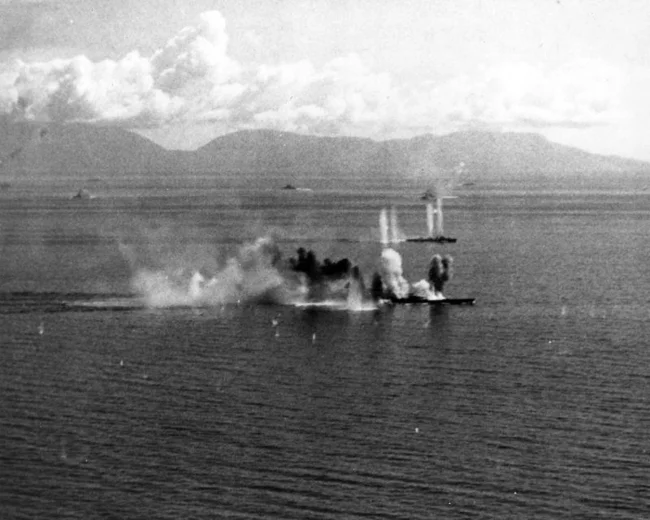

Американские палубные самолеты 38-го оперативного соединения атакуют линкор IJN Musashi, окружённый разрывами. Потери американцев составили 18 самолётов из 259 участвовавших в атаках

В 11:40 по линкору был нанесён новый удар — около 30 самолётов с авианосцев «Лексингтон» и «Эссекс» добились 2 бомбовых и 1 торпедного попадания. Повреждения надстройки и паропровода привели к эвакуации машинного отделения левого борта. Торпеда поразила район 143-го шпангоута и затопила отсек гидромашин Скорость упала до 22 узлов, и корабль получил крен уже на левый борт.

Примерно в 12:15 по «Мусаси» нанесла удар третья волна — 80 самолётов с авианосцев «Энтерпрайз» и «Франклин». Торпеда попала в нос у 60-го шпангоута, вызвав дифферент на нос 1,8-2,0 метра. Несмотря на это, корабль продолжал оставаться в строю.

Четвёртая атака, начавшаяся в 12:45, была проведена с авианосца «Интрепид». Линкор получил 3 торпедных попадания в районах 70-го и 136-го шпангоутов. Ещё 4 бомбы вызвали умеренные повреждения в жилых помещениях, кубрике и у дымовой трубы, где произошла детонация боезапаса зенитной артиллерии. Дифферент достиг 4 м, скорость упала до 16 узлов. «Мусаси» начал отставать от ордера. Его сопровождали тяжёлый крейсер «Тонэ», позже — эсминцы «Хамакадзэ» и «Киёсио».

Пятая волна, поднятая с авианосцев «Лексингтон» и «Эссекс» в 13:20, обошла «Мусаси», переключившись на другие цели. Корабль продолжал двигаться со скоростью 12 узлов, работали 3 машинных отделения.

Шестая атака, начавшаяся в 15:20, оказалась решающей. Самолёты с «Энтерпрайза» и «Франклина» добились 10 бомбовых и 4 торпедных попаданий. Были выведены из строя носовая башня и радиорубка, повреждены палубы, командир корабля получил тяжёлое ранение. Торпеды затопили носовые погреба, машинное и котельное отделение №8. Крен увеличился до 10-12°, скорость упала до 6 узлов.

Последняя фотография IJN Musashi. Виден сильный дифферент на нос

К 16:21 дифферент на нос составлял уже 8 м. К 19:00 вода покрыла палубу до башни ГК, крен достиг 15°. Все машинные отделения вышли из строя. Корабль потерял ход и был обречён. Личному составу приказали покинуть линкор, а в 19:36 «Мусаси» перевернулся и затонул на глубине около 1 км.

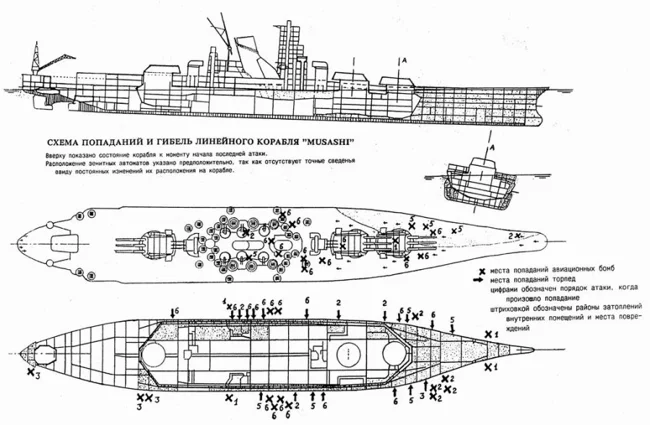

Предположительная схема попаданий в IJN Musashi

Относительно медленное затопление линкора позволило эсминцам провести эвакуацию экипажа. Несмотря на серьёзные повреждения, полученные к тому моменту самим «Киёсио», ему вместе с другим эсминцем удалось принять на борт столько человек, сколько физически могли вместить два небольших корабля. В последнем походе «Мусаси» участь корабля разделил 991 человек.

За несколько часов интенсивных атак с воздуха линкор получил до 19 торпедных и до 17 бомбовых попаданий. Точные цифры остаются предметом дискуссий ввиду со сложностью подсчёта попаданий в бою и различий в американских и японских документах.

Несмотря на гибель в октябре 1944 года, «Мусаси» был исключён из списков флота лишь 31 августа 1945 года — за 2 дня до конца Второй Мировой войны.