Уникальные исторические кадры, которые перенесут вас в прошлое (21 фото)

Благодаря сохранившимся фотографиям у нас есть возможность окунуться в ту эпоху и посмотреть на жизнь в разных уголках света. Все фотокарточки были отреставрированы и раскрашены, благодаря чему мы можем взглянуть на мир так, как будто время на мгновение замерло, давая нам рассмотреть каждую деталь: одежду, дома, выражения лиц, привычки и краски повседневности.

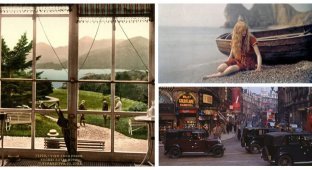

Уэльс, 1890-е годы.

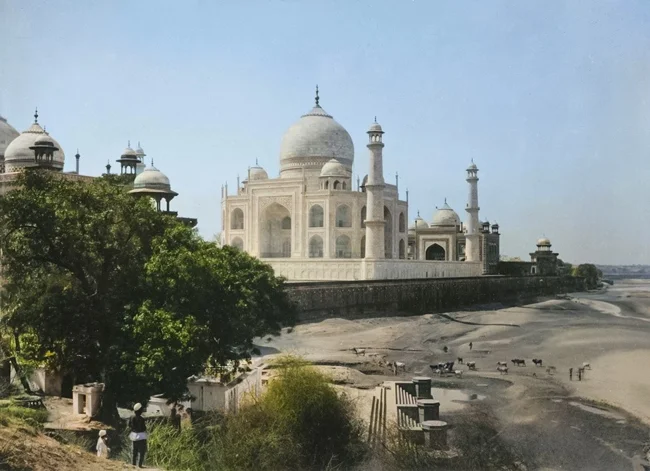

Тадж-Махал. Индия, 1890-е.

Тадж-Махал, стоящий на берегу реки Ямуна в индийском городе Агра, — не просто памятник архитектуры, а величайший памятник любви.

Построенный в XVII веке императором Шах Джаханом в память о любимой жене Мумтаз Махал (умершей при родах четырнадцатого ребёнка), этот мавзолей из белого мрамора стал символом не только личной скорби, но и величия могольской эпохи. Его купола, минбареты, изысканная резьба и узоры из драгоценных камней поражают до сих пор.

Тадж-Махал меняется с течением дня: утренний свет окрашивает его в розовые тона, днём он сияет белизной, а вечером становится мягким, как вздох воспоминания.

Магазин старой одежды. Лондон,1876-1877 год.

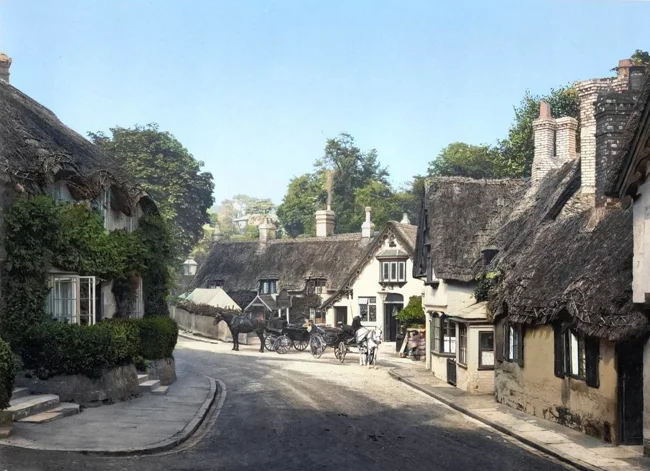

Старая деревня, остров Уайт, Англия, 1890-е.

Мороженщик. Константинополь, 1898 год.

Мороженщики XIX века были не просто торговцами — они были хранителями прохлады и радости в эпоху, когда холод хранился не в холодильнике, а в чанах со льдом под тряпками. Мороженое в те времена было деликатесом, доступным не каждому, но уже тогда оно собирало вокруг себя толпы детей и взрослых.

Торговцы носили свои короба на спине или на плече, а некоторые даже использовали небольшие повозки. Они предлагали не только мороженое, но и фруктовые воды, сорбеты и сладкие льдинки — всё, что могло освежить в жаркий день.

Интересно, что рецепты передавались из рук в руки, а некоторые мастера даже добавляли в своё мороженое экзотические специи, цитрусовые или цветочные отвары — чтобы удивить и порадовать клиента.

Ушел в чехарду. Париж, 1896 год.

Эта подвижная детская забава известна во многих странах мира, хотя и зовётся повсюду по-разному. Во Франции её называют — «прыгающая овца», в Румынии — «козёл», а в Индии — «прыгающая лошадь» . В Италии эту игру знают «маленькая лошадка», а в Нидерландах — «прыжки козлёнка». В Корее и Японии также существуют свои варианты игры — «прыжки через костёр»

Но не всегда чехарда была игрой. В мрачные времена истории, например, в концлагере Маутхаузен , её заставляли выполнять как физическое упражнение, имевшее мало общего с весельем. Это был способ истощать заключённых — принудительно, до полного изнеможения.

Так обычная детская игра оказалась и в радости, и в трагедии.

Однако большинству из нас она останется воспоминанием о лете, дворе и простом, почти вечном — детстве.

Фотография Ады Макколл и её дочки, собирающих бизоньи лепешки в прерии около Лейкина, штат Канзас, ок. 1893 года.

Коренные народы Америки веками использовали высушенный навоз как топливо — практичное, доступное и эффективное. Для них это был не странный способ обогрева, а проверенное решение в условиях скудных природных ресурсов.

Когда на континент пришли европейские поселенцы, они сначала с недоверием относились к такому «экзотическому» источнику тепла. Женщины, привыкшие к дровам и углю, брезгливо морщились, но со временем многие всё же переняли этот метод у местных — ради выживания и удобства.

Парусник «Генуя» в Гавре во время шторма, 1885 год.

У знаменитого французского художника Клода Моне есть картина «Маяк в Гавре», написанная им за 17 лет до этого момента и на этом же месте. То был 1864 год — время, когда будущий импрессионист ещё только находил свой путь, а маяк уже горел своим огнём, указывая курс кораблям и вдохновляя художника.

Эта работа стала одной из ранних у Моне — и пусть не такая знаменитая, как его «Восходящее солнце» или «Кувшинки», но тоже важная страница в истории света и моря на полотне.

Американские горки викторианской эпохи, 1890-е.

Американские горки викторианской эпохи — не те динамичные чудовища из стали, что мы знаем сегодня, а изящные, почти театральные конструкции из дерева и железа.

В конце XIX века такие аттракционы стали частью новой культуры развлечений: их строили в парках отдыха, украшали резьбой, освещали газовыми фонарями, а спуск считался чуть ли не приключением. Одевались пассажиры соответственно — дамы в корсетах, джентльмены с тростями — но азарт был одинаковым.

Это были первые «катания на скорости», где страх смешивался с удовольствием, а дух приключения заменял современные эффекты.

Пассажиры, одетые в шляпы, на «подножках» омнибуса, едущего по маршруту между Банком и Страндом в Лондоне, 1865 год.

Омнибусы в Лондоне XIX века — не просто транспорт, а начало целой эпохи в городской жизни. Именно с них началась история общественного пассажирского сообщения, которая сегодня продолжается "красными двухэтажками".

Первые омнибусы появились в столице Великобритании в 1820-е годы и представляли собой деревянные повозки на конной тяге, курсировавшие по установленным маршрутам. Они были медленными, но надёжными, открытыми для всех (если был билет), и быстро стали частью лондонской улицы.

Гельголандские девушки в национальных костюмах. Гельголанд, Германия, 1890-е.

Гельголанд — не просто остров в Северном море. Это маленький, но удивительно самобытный клочок земли, покрытый красными скалами, белыми домиками и тысячелетней историей.

Этот остров долгое время был предметом спора между державами: он принадлежал Дании, Великобритании и, наконец, Германии. Здесь проходили военные учения, хранились тайны флота, а после Второй мировой войны на острове был произведен самый мощный неядерный взрыв в истории человечества. С его помощью британские военные уничтожили бункеры и другие сооружения, построенные нацистской Германией для своих подводных лодок.

Но несмотря на войны, взрывы и передел мира — Гельголанд остался. Стоит на своих красных скалах, как будто говорит: «Я выжил. И буду стоять всегда». На сегодняшний день на территории острова проживает около полутора тысяч человек.

Место рождения Николаса фон дер Флюэ. Обвальден, Швейцария, 1890-е.

Николаса фон дер Флюэ швейцарский отшельник, аскет и мистик, святой (с 1947 года) патрон-покровитель Швейцарии. Он известен тем, что постился более двадцати лет и помог предотвратить войну между швейцарскими кантонами.

Дети слушают пение птиц, 1892 год.

Сейчас такое и не увидишь: дети слушают пение птиц! Не телефон, не наушники, а просто тишина, деревья и живые трели перелётных гостей.

Швейцария, 1890-е.

Первые автомобилисты Лос-Анджелеса, 1897 год.

Дж. Филип Эри (на переднем сиденье) и мэр Лос-Анджелеса Уильям Х. Уоркмен (сзади) на первом задокументированном автомобиле города в 1897 году — модели Erie and Sturgis, оснащенной 4-цилиндровым двигателем, два из которых приводили в движение переднюю и заднюю оси.

Девочка продает мясо на одном из рынков Ньюкасла. Англия, 1877 год.

Естественно мясом торгует мама девочки, а она отвечает за расслабляющие напитки. Вероятнее всего в бочке сидр.

В XIX веке сидр был не просто напитком — он был символом английской деревни , её традиций и ритма жизни. Особенно популярен он был на западе страны — в графствах Сомерсет, Девон и Глостершир, где яблочные сады цвели по весне, а осенью давали урожай для долгой зимней выдержки.

Тогда сидр пили повсеместно: и фермеры за работой, и горожане в пабах, и даже дети — в слабоалкогольной версии.

Аппиева дорога. Италия, 1893 год.

Аппиева дорога — одна из самых знаменитых артерий Древнего Рима, прозванная ещё в античности «королевой дорог».

Проложенная в 312 году до н.э., она соединяла Рим с городом Капуа, позже — даже с Бриндизи на юге Италии. По ней маршировали легионы, ехали триумфальные колесницы, бежали гонцы и караваны. Именно по Аппиевой дороге шли рабы, осуждённые на крестную смерть, и именно по ней въезжали в Рим победители и императоры.

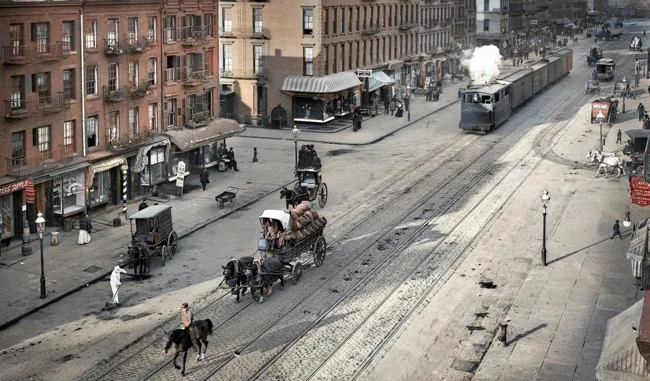

Нью-Йорк, 1870-е.

Элизабет Турвилл Вуд на пляже с двумя щенками, которые исследуют рыбу, 1899 год.

Сан-Франциско Клифф Хаус, 1890-е.

Замок был открыт в 1896 году Адольфом Сутро, мэром Сан-Франциско. Он пережил землетрясение 1906 года, но затем сгорел дотла в 1907 году.