Сараван. Музей сельского наследия Гиляна (66 фото)

Категория: Красивые города, окресности

13 августа 2019

В нашей традиции гилянский скансен назывался бы Сараван - по ближайшей деревне в 18 километрах от Решта. И многое здесь покажется знакомым, а многое, напротив - то ли обладает иранской, то ли не обладает советской спецификой.

Своим появлением этот музей обязан ужасной трагедии - Гилянскому землетрясению 1990 года, унёсшему вдвое больше жизней, чем двумя годами ранее Спитак. Тогда в северных провинциях Ирана погибло около 50 тысяч человек, а разрушенные города и сёла пришлось буквально отстраивать заново. Традиционное зодчество Гиляна было, конечно же, сейсмоустойчивым, но проведя "перепись" построек, участвовавшие в ней краеведы схватились за голову - исторический деревянно-саманный Гилян с его домами на сваях и соломенными крышами практически ушёл в небытие ещё до катастрофы. Спасение традиционного зодчества возглавил Махмуд Талегани, тегеранский профессор, тёзка, а может и родич того аятоллы-революционера, именем которого названа главная улица Решта. Тогда Иран ещё не был обложен санкциями так, как ныне, а потому Талегани привлёк к делу иностранных, в первую очередь французских, специалистов. Сельское золчество в Гиляне сделалось туристическим "брендом", а музей около Решта открыл свои двери для посетителей в 2002 году:

Он стоит в лесу национального парка "Сараван" чуть в стороне от главной трассы, ведущей из Решта в Тегеран. Километрах в 15 от областного центра уходит на запад второстепенная дорога Сараван-Шафт, по которой турист из-за гор может напрямик доехать к известнейшим достопримечательностям Гиляна, как крепость Рудхан или деревня Масуле. Там же, километрах в 7 западнее, находится рештский вокзал, не знаю точно, открытый ли уже для пассажиров - удивительно для постсоветского жителя, но в самую густонаселённую и плодородную провинцию Ирана железная дорога пришла только в прошлом году. Так и не разобрался, есть ли у музея выходные, но по крайней мере в пятницу (а тут это как наше воскресение) он был открыт уже в 9 утра, а парковка у ворот была полна машинами. У входа - отдельный павильон под соломенной крышей, где находятся касса, закрытый по случаю Рамадана буфет и "зал ожидания" для тех, кто хочет пойти в экскурсионной группе. Экран над входом показывал кадры фольклорной жизни гилянцев и талышей, а под лавкам грустила пара пегих собак, больше кого-либо из людей ждавших окончания священного месяца. Я, как водится, не запомнил, сколько стоит билет - кажется, по иранским меркам довольно дорого, а по нашим вполне в пределах разумного. Зато выдают в комплект к нему подробную карту музея с качественной англоязычной версией.

Ещё одна карта чуть проще висит за воротами, и по клику на фотографию ниже откроется в отдельном окне. Около неё дежурит девушка в традиционном гилянском костюме с неизменной полосатой юбкой, и кратко консультирует гостей. Другие же обладательницы полосатых юбок спешили к рабочим местам - то есть, крупнейшим хатам.

Более всего, пожалуй, из постсоветских аналогов гилянский музей напомнил мне литовский Румшишкес - такая же огромная территория (246 гектар!), на которой сектора и постройки могут быть не видны друг от друга, такое же тотальное доминирование жилого зодчества при почти полном отсутствие культового, такая же оживлённость колоритными деталями и встречающими в усадьбах людьми. Как и советские скансены, гилянский музей делится на региональные сектора - Западное побережье, Восточное побережье, Западные предгорья, Западные горы, Западная равнина, Центральная равнина, Восточная равнина, Восточные предгорья и Восточные горы, а сектора в свою очередь разделены на усадьбы, коих в музее 23. В них, вместе с буквально парой-тройкой отдельно стоящих, собрано 35 зданий, построенных с 1820-х до 1960-х годов, но в основном, как и у нас - на рубеже 19-20 столетий. Впрочем, цифры тут выглядят странно: 35 построек - по нашим меркам скансен очень средненький, Гилянский музей же кажется огромным и на осмотр его у меня ушло около 3 часов.

Резной домик у входа - выставочный зал, в дни моей поездки закрытый. Чуть поодаль такое же закрытое на Рамадан кафе, где обычные подают традиционные гилянские блюда, а вот, кажется, абстрактно-вступительный экспонат - конструкции крыш и свай традиционных домов Гиляна:

Главное отличие этого музея от наших - сам принцип его формирования. В советских скансенах всегда представлялись знаковые памятники типа деревянных церквей и острожных башен, а от жилой и хозяйственной архитектуры - только ОБРАЗЦЫ. Все эти "дом богатого крестьянина", "дом середняка", "рыбацкая изба", "охотничье становье" и прочее, подразумевая, что по глухим углам таких построек сотни, и та, что перед посетителем, выделяется среди них лишь совершенством декора. В гилянский музей иранцы свезли, кажется, всё, что уцелело к концу ХХ века, а потому дома здесь не богачей, бедняков, рыбаков и пчеловодов, а - семьи Мусави, семьи Хасани, семьи Амини и прочих. На новом месте музейщики воспроизводили не только сами усадьбы и взаимное расположение их построек, но даже их ориентацию по сторонам света!

Во многих домах - портреты хозяев (это, например, семья Монтазери, в чьё жилище мы ещё зайдём). Не удивлюсь, если де-юре эти усадьбы до сих пор находятся их в собственности, а государство в лице музея только арендует их:

А если так - при входе надо снимать обувь, и сама процедура разувания превращается в акт вежливости перед старинным домом, не давая воспринимать его как обезличенный образец:

У многих домов встречают экскурсоводы в национальных костюмах:

Или торговцы - хотя кафе закрыто на Рамадан, никто не мешает купить баночку местных даров огорода:

Кто-то плетёт циновки, кто-то куёт серпы. В принципе подобное встречается и в советских скансенах, но здесь всё как-то целостнее и ярче.

У кузницы тоже соломенная крыша, и конечно же, позволить себе такое можно лишь там, где один день из двух идёт дождь:

Бумажный и пищевой мусор можно бросить не только в урну, но и в очаг летней кухни:

Увы, в музей не завезли быков-зебу, когда-то типичных для Гиляна (даром что из Индии их завезли), но ныне вытесненных из рисовых полей тракторами. Зато по стенам домов снуют ящерицы, а немаленький штат музейной охраны по ночам гоняет не столько хулиганов, сколько диких кабанов.

Маленькое рисовое поле образует главную в музее развилку дорог - справа "западные" сектора, слева "восточные", и как я понимаю, во внешнем мире их границей служит Сефидруд:

Сектора побережья вытянулся вдоль желтоватого пруда с гусями, а вот такой сарай, наверное, каждый из нас видел охваченным пламенем в каком-нибудь американском кино про Вьетнам. На самом деле сарай - часть показанного выше дома Мусави с Восточного побережья:

Соседний дом Асефи - с Западного побережья, которое я проезжал своей первой иранской ночью, в Решт из приграничной Астары. Как я понимаю, дом не гилянский, а талышский:

Двухуровневая веранда соединяет первый и второй этажи. Здесь же обратите внимание на кладку - у каждого здешнего дома есть деревянный "скелет", облепленный сырцовыми кирпичом и обмазанный штукатуркой:

Первый этаж дома занимали хозяйственные помещения, а на втором жило 2-3 близкородственных семьи (скажем, родители и сыновья с жёнами), каждая в своей комнатке. Интерьер предельно аскетичен - циновки, сундуки, ниши в стенах. И, как в Средней Азии, курпа, стопка которых служила матрасом, а ещё один поверх - одеялом.

Веранда была и общим пространством, с очагом летней кухни:

И только через веранду можно пройти между помещениями дома - немыслимо в нашей стране морозных зим! Хотя камин напоминает, что и тут не совсем тропики:

Интерьеры частью сняты в другом доме горной талышской семьи Хаят-Пар. Снаружи он примерно такой же, лишь с чуть более сложной верандой не по одной, а по двум сторонам здания. Но чаще, как например в этом доме семьи Тараби из предгорий, веранда и вовсе опоясывает здание:

Не исключаю, что форма веранды отличала гилянцев от талышей, поскольку "односторонние" веранды есть только в Западных секторах музея, однако - не только в горах. Похожим образом устроен "равнинный" дом Мохташам-Талаби, патриарх Гиляна - его каркасу без малого 200 лет:

И только у него есть хоть и безмерно полинявшие, но когда-то расписные двери:

Комнаты - напротив, архаичны и суровы, как норы:

А помимо хозпостройки в ансамбль Мохташамовой усадьбы входила и чрезвычайно симпатичная девочка-экскурсовод, много рассказавшая мне на хорошем английском.

В большинстве усадеб помимо домов есть и хозпостройки - тандырные печи, колодцы, какие-нибудь загоны для скота или птицы:

Хотя в основном Гилян, кроме самых дальних высокогорий - земледельческий край. Вот только культуры иные - в таких вот шкафах с подогревом, к примеру, сушили собранный чай:

Справа - кандудж, специальный амбар для риса, и та часть его, в которую можно зайти - на самом деле подпол, сам же рис хранился выше для защиты от мышей:

А вот в таких постройках разводили шелкопряда, а что делали с ним в дальнейшем, я когда-то уже показывал в Маргилане и Самарканде:

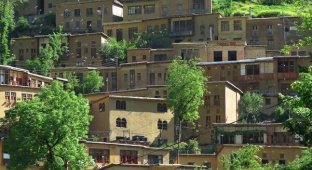

Но дома гор, предгорий, побережий - все они в общем-то обычны. Те же сакли, в чад которых заходил надменный Печорин, разве что в дагетсанских аулах они из камня, а в Масуле вместо высоких соломенных крыш имеют плоские прогулочные площадки. По-настоящему колоритными в Гиляне были селения его болотистой равнины:

На кадре выше - единственный в музее "безымянный" дом безземельных крестьян из деревни Качлам, возможно просто найденный бесхозным и заброшенным. Но с плодородной восточной равнины - и самые роскошные усадьба Гилянского музея, как напримр дом Мирзаяра с заглавного кадра или самый высокий в скансене дом семьи Фоурмех 1920-х годов. Обратите внимание на торчащие концы брёвен - здесь дома не обложены саманным кирпичом, они в чистом виде деревянные, и более того - срубные:

Самая впечатляющая деталь равнинных гилянских домов - основания: крепко утоптанный, гладко выровненный земляной подклет, на котором мощнейшие сваи. Или, корректнее говоря - полозья, скорее всего рассчитанные на горизонтальное смещение грунта при землетрясениях. Да и тропический пейзаж дельты Сефидруда наводит на мысль о регулярных наводнениях и о заползающих в дома гадах. Что удивительно - вся конструкция держится только за счёт своего веса, но в 1990 году она оказалась надёжнее железобетонных домов. Ещё на этом кадре обратите внимание на таблички - пометки для перевозки дома в разобранном виде, а вот что за предмет на переднем плане - точно не знаю, но явно не лодка (маловата) и вряд ли корыто (по росту - как для свиньи, а свиней тут, по понятным причинам, не держали).

О сваях кое-где пишут, что хозяин привёз их за России за неимением столь же могучих деревьев в гилянских лесах. Деревья я тут видел колоссальные,так что либо жителю равнины проще было купить что-то за морем, либо это просто хозяйское бахвальство, эквивалент нынешнего "европейского качества" за неимением в округе других "ференги". Однако в целом вещей из России, привычных среди "предметов милой старины" в любом нашей уездном городе, тут много - самовары, зеркала, керосинки, зингер...

На мощных сваях дом проще строить ввысь, чем вширь, поэтому в распоряжении семьи Фоурмех было три этажа. Кадр с верхнего - просто чтобы оценить высоту:

Чуть более приземистый, но самый в музее объёмный дом Монтазери:

Его хозяева пытались даже украсить своё жилище - резьбой и декором колонн:

Рельефными "наличниками" полок, узором ковра:

Впрочем, в усадьбах равнины впечатляют не только жилые дома. Особенно колоритны здесь рисохранилища-кандуджи в виде пирамид на 4 опорах:

Под недоступным для мышей полом, поднятым выше человеческого роста, можно разместить лавку или выставку:

Рисовую муку же хранили в огромных колодах:

А мололи - жерновами, на которых тут часто делался симпатичный декор:

Металлический инвентарь, в том числе "урак" или "дос" - нечто среднее, между серпом и косой:

В детской люльке не забыли предусмотреть сливное отверстие:

А на некоторых домах висят цветастые, как и вся местная вышивка, обереги, более всего похожие на "ловцы снов" из мира современных эзотериков:

Хотя в целом украшениями эти дома небогаты. Вот разве что иногда изгороди веранд вырезаны с хоть какой-то фантазией:

Чаще же самый красивый предмет здесь - ковёр... и праздничные одежды хозяев:

Есть тут и каменная постройка - сельская школа, не знаю точно, каких лет:

Но устроенная точка так же - кое-какие её помещения связаны между собой, но единственные сквозные проходы - это веранды:

Замыкает экспозицию дом Рафи, один из самых больших, красивых и детально изученных. Дальше, теоретически, есть сектор Восточных гор, где возможно представлено зодчество гилянских скотоводов галешей. Но тропа туда упёрлась в запертые ворота, и я даже немного был этому рад - прибывание в музее затянулось дольше всех планов...

Основной маршрут у дома Рафи сворачивает на 180 градусов и ведёт к курящимся дымкам рынка народных промыслов. Но взгляд мой привлекло действо, творившееся с другой стороны от дорожки под восторженные взгляды трёх десятков иранских туристов:

Это бази - традиционное для гилянцев искусство ходьбы по канату. И седоусый канатоходец при участии бегавшего внизу сына-ассистента, показывал чудеса, например проезжая канат в тазике. Самым крутом номером бази считалось сидение на стуле, поставленном на канат, видимо, противолежащими по диагонали ножками, но до такого здесь дело не дошло.

Затем канатоходец слез, и вместе с сыном сыграл на музыкальных инстурментах. Гилянская музыка, кстати говоря, из скрытых в траве динамиков играла по всему музею, причём из-за собственных перемещений казалось, что в каждой усадьбе - своя.

На базарчик я всё-таки зашёл, понадеявшись, что дым исходит с кухни... Но нет, это просто кипятился самовар, а встретили меня тут, как и положено, народные промыслы.

Местами правда похожие на ассортимент сельской ярмарки:

Или создаваемые по всем правилам у гостей на глазах:

Сувенирам посовременнее тоже нашлось место:

А в одной из лавок делали макеты гилянских домов:

По дороге к выходу я увидел чуть в стороне от дорожки ещё одну высокую соломенную крышу:

Но это уже не дом, а мечеть - уж не знаю, из сёл привезённая или же построенная наподобие сельских домов для сотрудников и посетителей:

Чуть дальше - длинное здание, и я всё пытался понять, что это за гумно:

Как оказалось - актовый зал музея:

Напротив обнаружились закрытые ворота - на самом деле это не просто музей, а целый институт этнографии и традиционного сельского хозяйства, у которого, впрочем, многие музеи могли бы поучиться качеству и открытости: И глядя на эти тропические дома, вызывающие у меня ассоциации то с Индокитаем, то с Африкой, я вновь думал о русском контексте. Кажется, ни в один угол мира наша армия не приходила столько раз, сколько в этот мокрый край - в 1722, 1805, 1911, 1920 и 1941 годах. Потому что обычно случалось иначе - "где раз был поднят русский флаг, там он спускаться не должен". Из Гиляна же, иногда через дни (1805), а иногда через долгие годы (1723-32), Россия неизменно уходила, не оставив глубоких следов. Но можно ли вообще представить этот мирок в виде русской губернии, советской АССР или субъекта федерации? Нам здесь элементарно не климат. Есть такая точка зрения, что в 17-19 веках русские заняли всё, что теоретически могли, а в итоге бессильно упёрлись не в границы других держав, а в изотермы, изобары, изогиеты. Я не могу сказать, что разделяю эту мысль однозначно, но нигде она не звучит так убедительно, как в оставшемся иранским Гиляне.

Но этом, в общем, попрощаемся с Гиляном и отправимся за Эльбурс прямо по крупнейшему памятнику Русской Персии - Энзели-Тегеранскому шоссе. О котором, вместе с дорогой до Мазедерана - в следующей части.

Автор VARANDEJ